実験用試作ボードの製作

暑い夏がやっと終わり急に秋の深まりを感じるようになりました。

これまでのブログで、ブレッドボードを使ってRasoBerryPi Picoを動かす様々なアプリケーションを紹介してきました。作成済みのアプリケーションはまだいくつか残っているのですが、やっと涼しくなったこともあり、ブレッドボードで実験した内容をまとめて動かせる実験用試作ボードを製作しました。ボード用のPWB(プリントワイヤボード)の発注は少し前に行ってPWBの入手は終わっていたのですが、この暑さでボードに部品を実装する作業(はんだ付け)が滞っていました。気候が良くなり、ここ1週間位で完成することができました。このブログで実験用試作ボード制作の様子を紹介します。

実験用試作ボードの回路検討

ハードウェア回路はブレッドボードを使ったアプリケーション作成をやってきたので、このアプリケーション作成が全て出来るような回路構成を考えました。もちろんそれだけではもったいないので、温湿度センサーや加速度センサー、GPSなどのセンサ類や7セグメントLEDを搭載できるようにしました。また、音声出力は前回紹介した1bitDACを使った簡易回路にしようか悩みましたが、DACとスピーカアンプが入ったICを使ってよりリアルな再生が出来るようしました。スピーカーはスマホ用の小さなものをボード上に載せました。また動かせるか分かりませんがシリコンマイクを2個載せられるようにしました。

以上内容で回路図を描いたものが下記です。この回路図はKicadというフリーのCADツールで書いています。

部品実装図面の作成

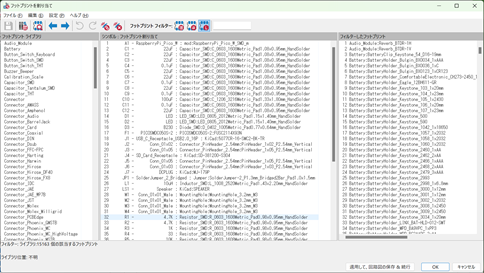

回路図が出来上がったら回路図に書いた部品シンボルと実際の部品ライブラリの対応表を作成します。Kicadには多くの部品ライブラリが登録されていますが、このライブラリに無い部品は、部品の仕様書を参照して自分で部品ライブラリを作成します。試作ボードの大きさは、製造費用が安い範囲で最大寸法の10cmx10cmにしました。

こんな一覧表で全ての部品を割り当てていきます。

実装図面の作成

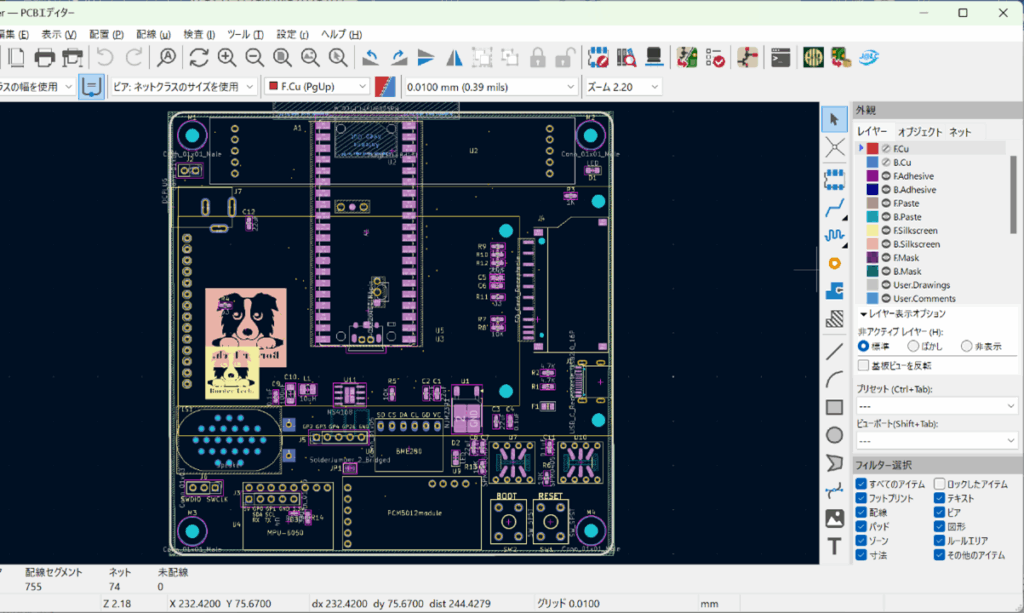

ここまで完成したらKiCAD実装ツールで部品を1つ1つボード上に並べていきます。もちろん回路図を頭にいれて回路部品同士の配線が錯綜しないように効率よく配置していきます。

もちろん最適な配置は実際に部品間を配線してみないと分かりませんから次に述べる自動配線の結果を見ながら試行錯誤で決めていきます。

配線パターンの作成

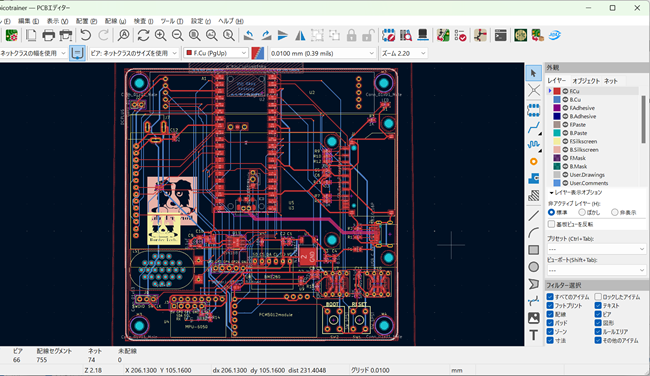

全ての部品の配置が決まったら自動配線を指示します。回路図から配線ネットをKicadが抽出してプリントボードの表裏の配線パターンを自動配線していきます。配線処理はこの程度のボードでは5分程度で完了します。

PWB製造データの作成

配線パターンを目視チェックして異常がなければ、製造データを出力して、PWB製造メーカに発注をおこないます。日本の製造メーカはかなり費用が掛かるため、いつもは中国のメーカにお願いしています。

この位のボードですとPWB5枚で約2ドル+送料で手に入れることができます。

次回は、実際の部品を実装(はんだ付け)して動かしてみます。

部品実装図面の作成

回路図が出来上がったら回路図に書いた部品シンボルと実際の部品ライブラリの対応表を作成します。Kicadには多くの部品ライブラリが登録されていますが、このライブラりに無い部品は、部品の仕様書を参照して自分で部品ライブラリを作成します。シラクボードの大きさは、試作費用が安い範囲の最大寸法の10cmx10cmにしました。

こんな一覧表で割り当てていきます。

実装図面の作成

ここまで完成したらKiCAD実装ツールで部品を1つ1つボード上に並べていきます。もちろん回路図を頭にいれて回路部品同士の配線がっ錯綜しないように配置していきます。

もちろん最適な配置は実際に部品間を配線してみないと分かりませんから次に述べる自動配線の結果を見ながら試行錯誤で決めていきます。

配線パターンの作成

全ての部品の配置が決まったら自動配線を指示します。回路図から配線ネットを自動抽出してプリントボードの表裏の配線パターンを下記のように自動作成されます。

PWB製造データの作成

配線パターンを目視チェックして異常がなければ、製造データを出力して、PWB製造メーカに発注をおこないます。日本の製造メーカはかなり費用が掛かるため、いつもは中国のメーカにお願いしています。

この位のボードですと約2ドル+送料で設計したPWBを手に入れることができます。